[독서신문 전진호 기자] “세상과 마주하는 일이 조금은 두렵지 않게 된 지금, 기억의 무덤 속으로 하나 둘 사라져가는 것들을 살리고 싶었다. 낡은 창고에서 꺼내 올린 이야기들이 조금은 촌스럽거나 투박할 수도 있다. 하지만 매일 밤 라디오 앞에서 주파수를 맞춰본 이는 알 것이다. 연필로 흰 종이 위에 꾹꾹 마음을 눌러 담아본 이는 알 것이다. 동시상영관에서 좋아하는 영화를 밤새 본 이도 알 것이다. 저마다 그리는 아날로그가 있다는 것을.”

『멀어질 때 빛나는: 인도에서』를 썼으며 <여성조선>에 ‘아날로그를 그리다’를 연재한 작가 유림이 쓴 글과 찍은 사진들을 담은 책이다. 변해가는 세상에서 지키고 싶은 것들에 작가는 ‘아날로그’라는 이름을 붙인다. 그것이 물건이든, 관념이든 말이다. 저자는 이 책에 그런 아날로그들을 직접 흑백사진으로 찍어내고 정성스럽게 꾹꾹 눌러 적었다. 지지직거리는 라디오 소리가 들리는 책이다.

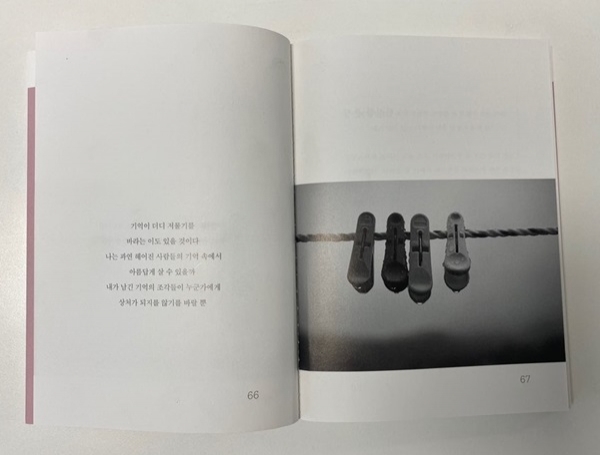

기억이 더디 저물기를 바라는 이도 있을 것이다. 나는 과연 헤어진 사람들의 기억 속에서 아름답게 살 수 있을까. 내가 남긴 기억의 조각들이 누군가에게 상처가 되지를 않기를 바랄 뿐. <66쪽>

별일 없이 지낸다는 것 무탈하다는 것 그것이 나에게 그리고 누군가에게 희소식이 되어준다는 것. 저물어가는 계절이 두고 가는 메시지 같았다. 내년 이 맘 즈음 가을을 다시 만난다면 별일 없이 잘 지냈다고 이렇게 전해야겠다. ‘다시 만나 다행이야.’ <82쪽>

가장 높은 탑은 아직 쌓지 못했지만 주위로 작은 탑들이 한둘 쌓여가고 있다. 오랜 시간 촘촘히 쌓아 올린 것들은 쉬이 무너지지 않는다. 밀도가 높을수록 층 간의 균열이 적기 때문이다. 공든 탑은 꼭 큰 탑일 필요가 없다. <160쪽>

『아날로그를 그리다』

유림 지음│행복우물 펴냄│쪽│17,000원