|

[특별기획 - 장애인, 독서인권을 말하다] |

시리즈 ① 우리는 이렇게 책을 읽고 있습니다.

1-1 “도서관을 갔다. 이용은 불편했고, 직원 이해는 낮았다”

[독서신문 서믿음 기자] 2019년 12월 기준으로 집계된 국내 장애인 수는 291만명이다. 장애 분류별로 나누면 시각장애인이 25만명, 발달장애인이 24만명, 청각장애인이 37만명, 지체장애인이 122만명이다. 그중 다수는 도서 접근성을 저해 받는 독서장애인이다.

독서는 모든 이가 더 나은 삶을 위한 필요 충분 조건이다. 독서에 장애가 존재한다는 것은 삶의 질의 저하로 이어진다. 하지만 장애인은 책을 읽는 행위 자체에 어려움을 겪는다. 도서 접근 자체가 원천적으로 봉쇄된 이들도 적지 않다.

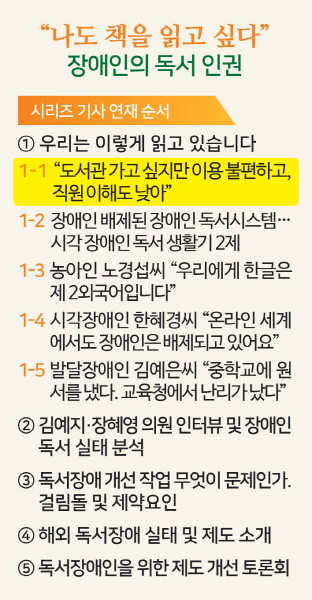

장애인의 독서율은 비장애인보다 훨씬 낮다. 2019년 문화체육관광부의 「국민독서실태조사」에 따르면 국민 독서율은 52.15%였다. 반면 2020년 (조사대상 7세 이상 장애인 3,545명) 장애인 독서율은 26.6%였다. 장애인 독서율은 비장애인의 절반에도 미치지 못한 셈이다.

장애 중에서도 차이가 있다. 상대적으로 시각장애가 34.6%로 높은 반면 ▲발달장애 33.8% ▲지체장애 26% ▲청각장애가 18.5% 순서로 조사됐다. 청각장애인의 독서율이 발달장애보다 낮게 측정된 데 대해 의아할 수 있는데, 이는 지적능력과 문해력의 차이에서 기인한다. 발달장애인의 경우 교육을 받으면 초등학교 4학년 정도의 지적능력을 지닐 수 있기에 어느 정도 독서가 가능하지만, 청각장애인의 경우 지적 능력은 높지만 문해력이 떨어져 독서에 어려움을 겪는다. 국립장애인도서관 관계자는 “문해력이 낮은 청각장애인은 단어의 의미를 파악하기 어려워 독서로 재미를 느끼기가 어렵다. 특히 교육을 제대로 받지 못한 고령층의 경우 사실상 혼자 책을 읽기 힘든 경우가 많다”며 “요즘 젊은층의 경우 나아지고는 있지만 다른 장애보다 독서가 어려운 게 사실”이라고 설명했다.

도서관 등을 찾아 도움을 받으면 상황은 나아지겠지만, 그것도 말처럼 쉽지 않다. 무엇보다 도서관을 찾아가는 게 불편(30.9%)하다. 그렇다고 점자도서관 등 장애인도서관을 찾아가자니 집에서 멀어(19.9%) 찾기가 쉽지 않다. 또한 일반 도서관에 장애인을 위한 자료실이 부재(7.1%)하고, 직원(사서)의 장애인에 대한 이해 부족(3.5%)도 방문을 꺼리게 하는 이유다. 실제로 발달장애와 청각장애의 경우 독서를 하면서 특유의 발성음을 내기 마련인데, 비장애인은 물론 소리에 민감한 시각장애인들마저 불편감을 토로하면서 차가운 시선을 받기 일쑤다.

![장애인 독서율 [사진=「장애인 독서활동 실태조사」]](/news/photo/202106/103477_71156_546.png)

도서관 측에서 별도의 독서 공간을 제공하면 좋겠지만 여건이 여의치 않은 곳이 많고, 무엇보다 직원들도 장애에 관한 이해도가 부족해 어떻게 대처해야 할지 모르는 경우가 다반사다. 저시력자인 배희진(25)씨는 독서신문과의 인터뷰에서 “도서관 직원이나 사서분들이 도와주고 싶어도 어떻게 도와줘야 할지 모르는 경우가 많다. 어떻게 장애인을 대해야 하는지 매뉴얼 같은 게 있으면 좋겠다”고 토로했다. 농아인(청각장애인) 노경섭씨는 “겉보기에 괜찮다고 장애가 없다고 생각하는 경우가 많은데 의사소통에 어려움이 많다. 수어를 할 줄 아는 직원들이 좀 더 많아졌으면 좋겠다”고 말했다. 코로나19로 국립장애인도서관 이용이 제한되기 전까지 노경섭씨는 거의 매일 왕복 3시간 거리를 오가며 ‘수어대면낭독’(수어통역사가 책 내용을 쉽게 설명) 서비스를 이용했다. 그는 “집 근처 도서관에도 수어대면낭독 서비스가 있었으면 좋겠다”는 희망을 전했다.

국립장애인도서관 장애인정보누리터 관계자는 “국립장애인도서관에는 여러 프로그램이 마련되어 있고 방음 설비도 잘 되어 있어 이용에 불편함이 적지만 시설이 협소해 늘 이용객이 넘친다. 일반 도서관에 여러 현실적인 문제가 있겠지만, 신체적 장애를 능가하는 정서적 불편감은 해소할 필요가 있다. 그래야 장애인이 집 주변 도서관을 부담 없이 이용할 수 있다”며 “장애인 관련해서 국립장애인도서관에서 다양한 온라인 사서 프로그램을 제공하고 있다. 중요한 건 서로를 이해하려는 의지다. 도서관 직원도, 장애인도 상대의 입장에서 생각해본다면 장애인 독서 생활은 지금보다 좀 더 나아질 것”이라고 설명했다.

전자책과 오디오북의 활성화는 오프라인 독서 제약의 해소책이 될 수 있다. 발달장애와 청각장애의 경우 책 내용을 쉽게 풀어낸 콘텐츠를 선호하는데, 일례로 도서 플랫폼 밀리의 서재가 제공하는 ‘챗북’ 등의 채팅형 콘텐츠는 책 내용을 쉽게 풀어내는 도구로 작용한다. 다만 앱에서 책을 선택하는 이용 접근성이 떨어지는 건 문제점으로 지적된다. 특히 대다수 도서 서비스가 이미지에 관한 음성 서비스를 제대로 제공하지 못하고 있다. 시각장애인 김예지 국민의힘 의원은 “시중 도서앱을 이용할 때 어찌어찌하면 이용은 가능하지만 사용에 어려움이 존재한다. 사실 이건 장애, 비장애를 떠나 접근성 기준에 충실하면 해결될 문제”라고 지적했다.

본 기획물은 정부광고 수수료로 조성된 언론진흥기금의 지원을 받았습니다.